스타트업을 그만둔지 어연 3년, 지난 화요일, 지금 회사를 다닌지 일년이더라. 벌써 회사 일년이라니. 작년부터인가 나는 시간이 전보다 상대적으로 느리다는 생각을 했는데, 이번 회사 일년도 사실 그 1년을 꽉 채워서 보냈기 때문에, 거의 반년의 출산휴가도 한달밖에 안썼고 그냥 휴가 자체를 한 3일 썼나, 딱히 9 to 5가 아니라 회사에서 워낙 배우고 싶은게 많아서 시간을 굳이 정해두지 않고 일하고, 공부하곤 했다. 아직도 회사내에서 공부할 기술들이 산더미인데 벌써 일년이라니 그건 좀 시간이 빠르다 느껴지지만, 어쨌든 내 개발 pace는 꽤나 빨라졌고, 지난 두세 차례의 매니저 평가에서도 좋은 피드백을 받았다.

커리어적으로는 좀더 명확해진 것도 있다. 회사를 들어가기 전부터 나는 5년 내로 매니저 할꺼라고 하고는 꽤 많은 매니저들과 1:1을 했었다. 물론 내가 자원해서. 각자 다른 그 목적이 있었고, 지금의 삶에 만족도, 불만족도 있었다. 회사에 워낙 사람이 많아서 각자 다른 스토리를 가지고 있어서, 그들과의 대화는 항상 즐겁다. 짧은 인생의 스토리를 보는 즐거움이랄까. 적어도 내 사수는 벌써 12년차라서 이리저리 이야기가 많다. 기술적으로는 매우 익숙해져 있고, 매번 고객의 요구를 빠르게, 잘 만들어 주지만 매니저는 하기 싫단다. 그렇게 IC (Individual Contributor)로 오래 사는 삶에 대해서도 매력적으로 느꼈고 (워라벨을 추구하며), 한편으로는 회사에 올 때에 한 3년 내로 PM이나 TPgM으로 전향하려고 했는데 이 또한 엔지니어링에 크게 포커싱 되어있는 회사에서는 크게 메리트 있는 선택이 아니라는 것을 느끼고 일찌감치 접었다.

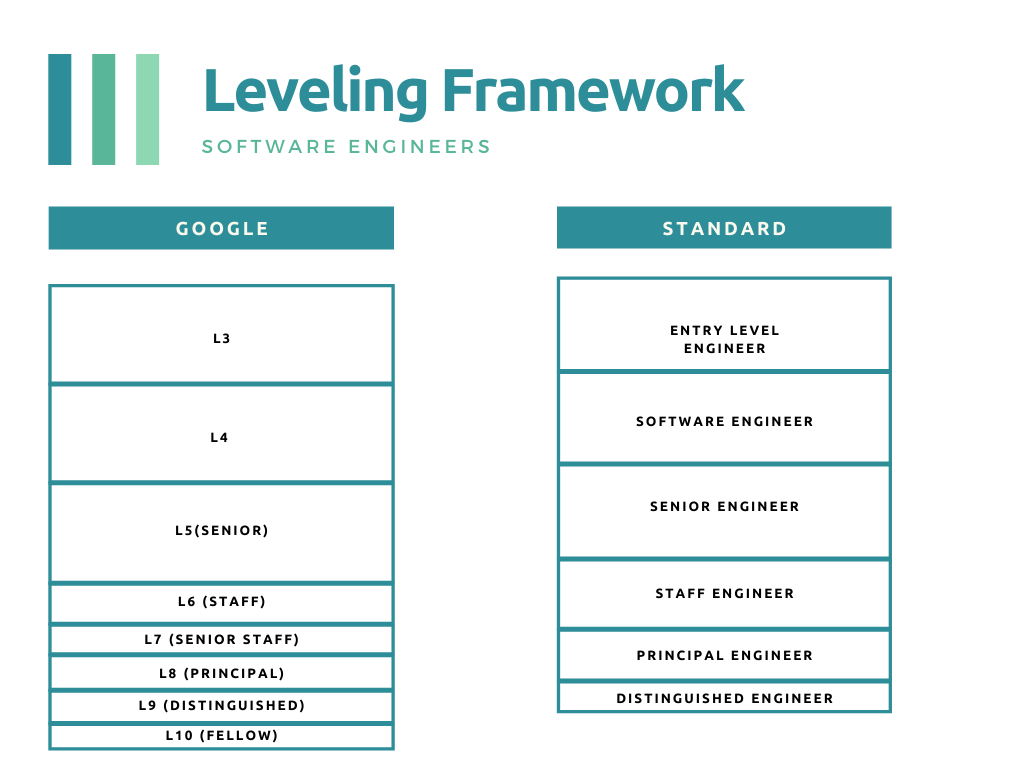

회사에 tech level이라는 것, 즉 승진을 할수록 이에 기대하는 역량이 정말 클리어하게 정해져있다. 적어도 내 레벨 두세단계까지는 꽤나 내가 욕심이 생기고 얻고 싶은 역량이긴 하더라. 크게 욕심부리지는 않지만 그럼에도 매주 있는 매니저와 1:1에서 내가 잘 하고 있는지, 내가 이 일을 하는데에 어떤 생각을 하고 있는지, 모조리 쉐어하고 피드백을 구한다. 목요일에는 약 서른명에 달하는 우리 부모팀 회식이 있는데 여기서도 각자 자기 팀들의 이야기를 듣기 위해서 영어가 되던 안되던 참석한다. 다른 팀 매니저와 월간 1:1은 세 차례 정도 있고, 내 초기 멘토부터 해서 이리저리 만남을 치면 한달에 족히 열댓명은 만나는 느낌이다.

그렇게 초반에는 회사 기술과 팀 도메인, 그리고 내가 왜 이 팀에 있고 어떤 패스로 나아가야 할 지에 대해서 엄청나게 투자를 했던 것 같다. 사실 정작 코딩 자체로는 그리 많이 하지도 않았다. 하지만 꽤 많은 시스템 디자인을 했고, 덕분에 팀 OKRs에도 꽤나 반영됬다. 워낙 개발이 깔끔하게 돌아가는, 특히 TDD위주로, 그런 회사 분위기상 내가 가지고 있는 클린 코드의 기술+회사의 rule만 잘 따르면 개발속도도 기하급수적으로 빨라지더라. 전에는 2~3주 걸리던 개발은 요즘엔 2~3일 걸리는 것 같다. 팀 운도 있었는지는 모르겠는데, 적어도 300명 남짓 되는 우리 개발군단(?)은 펀딩을 참 잘 받는다. 본래 우리 팀이 10명정도였는데, 20명 정도가 올해에만 들어왔으니 말 다했다. 사수랑 함께 이리저리 팀의 문화를 만들어 나가는 재미도 쏠쏠하다.

여튼 정말 일년간 재밌는 여정을 보낸 것 같다. 머릿속에는 적어도 3~4년을 더 개발해도 괜찮겠다는 생각을 하는데 그건 또 모른다. 어느 순간에 나는 현실에 안주할지도. 그래서 조금 더 적응이 되면 회사의 20%문화를 통해 내가 기여할 수 있는 부분을 더 찾아보려고 한다. 한편, 결국 공부를 더 해야 한다. 요즘엔 팀에 얘기해서 머신러닝 스터디를 같이 하고있다. 개인 프로젝트에서는 flutter를 좀더 사용해볼 기회를 만들고 있고. 개발을 하다보면 그 세계는 참으로 끝이 없는 것 같다. 어쩌면 난 회사내의 기술을 공부하다가 죽어도 여한이 없다는 생각도 가끔 든다. 회사가 100년을 더 간다면 난 그냥 IC로 계속 공부하며 늙고싶다는게 솔직한 소망이지만, 너무 그렇게 안주하고 싶지도 않다.

여의도에서 일했을 때가 생각난다. 회사가 금융IT쪽에서는 나름 큰 규모의 회사였는데도 불필요한 야근을 하면서 그저 시간을 죽이던 사람들의 모습. 나도 그랬다. 별것 아닌 것 가지고 개발 문화 자체가 엉망이라서 쓸때없이 야근, 철야를 밥먹듯 하던 나날들. 그때는 그저 일년이 언제 지나가나 하면서 하루 하루 의미없이 기다리고만 있던 것 같다. 물론 그 시간이 계속되서 다른 기술 공부를 더 해서 지금의 자리까지 왔겠지만.. 그래도 그때는 동기들과 여의도 공원에 마실가던 맛이 있었는데. 지금의 팀원들은 사람도 좋지만 업무 외적으로는 한번도 만난 적이 없고 나 또한 지난 일년간 야근같은건 해본적도 없다. 9시 이전에 출근한 적도 없는 것 같다. 근태가 전혀 상관이 없는 문화 속에서, 한편으로는 윤중로의 그 벚꽃도 그리워지는 그런 지난 일년, 그리고 내 개발자로써의 일생의 회고인 것 같다.