올해에 내가 가장 많이 들은 아티스트를 꼽으라면 바로 Muse가 아닐까 싶다. 2006년 한 친구의 소개로 당시 신보 Blackhole & Revelations 의 Supermassive Black Hole을 듣게 되었는데 솔직히 당시에는 그 음악이 조금 신기하다는 것만 느꼈을 뿐, 완전히 미치거나 중독될 정도는 아니었다. 내겐 Loudness의 shout와 Rammstein의 hardcore 음악으로도 충분한 음악적 쾌감을 느낄 수 있었기 때문이다.

그러다 뮤즈를 본격적으로 접한 것은 올해 초이다. 별 생각없이 그냥 가볍게 듣던 Supermassive Black Hole은 아무리 가사를 해석해도 어떤 의미인지 알 수 없었다. “Glacier melting in the dead of night and the Superstar sucked into the Supermassive” 이게 코러스의 가사인데 당최 누가 이걸 듣고 의미를 맞추겠는가?

라며 하나 하나 가사를 해석할 때마다 그 많은 곡들이 내게 정말 참신한 소절로 다가왔다. 뭐랄까, 엄청나게 복합적인 뮤즈의 곡들은 멜로디와 기타음+베이스음+드럼음 모든 조합에서 나오는 그 분위기에다가 가사와 메튜의 목소리를 종합해서 나온 결과만이 나는 진정 이 노래의 생각과 내용이라고 본다. 그런 의미에서, 끝없이 들으면 들을수록 새로운 해석으로 나아갈 수 있는 이 뮤즈의 모든 곡들은 내게 지금까지 10여개월간 나를 마치 무언가에 홀린 듯한, 중독자처럼 만들어내고 있던 것이다.

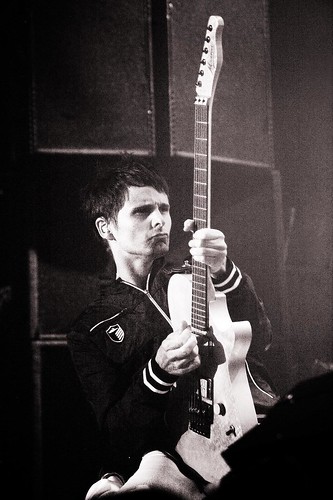

하지만 노래보다도 내가 뮤즈에게서 벗어날 수 없는 것은 사실 그들의 모습이 아닐까 싶다. 자신이 하고싶은 것에 미칠 수 있는 것. 뮤즈의 레딩 2006 공연을 수십번씩 번갈아 보면서 내가 느낀 모습은 그들의 자유분방함이다. 그것보다도 깊이 들어가서 그들이 추구하는 것. 정말 음악의 “맛”을 보여주겠다는 그들의 의미가 나는 정말 부럽고 본받고도 싶다.

나도 그랬다. Rocker가 꿈이었고 Pianist도 되고 싶었다. 메튜처럼 멋진 빨간색 코트를 입고 기타를 연주하며, 정장을 입고 뮤즈의 Knight of Cydonia 나 Plug in Baby 등의 퍼포먼스를 연주하는 등.. 뭐 하긴 이런 생각을 한 두번 해본 것은 아니지만 말이다.

인생도 이렇게 되길 바란다. 내가 좋아하는 프로그래밍을 하면서, 총체적인 IT인프라 구축을 목표로 하며 내가 이루고자 하는 인생에 조금씩 다가가기를.. 희망하며 오늘도 나는 볼륨 3으로 뮤즈의 음악을 회사에서 듣고 있다.