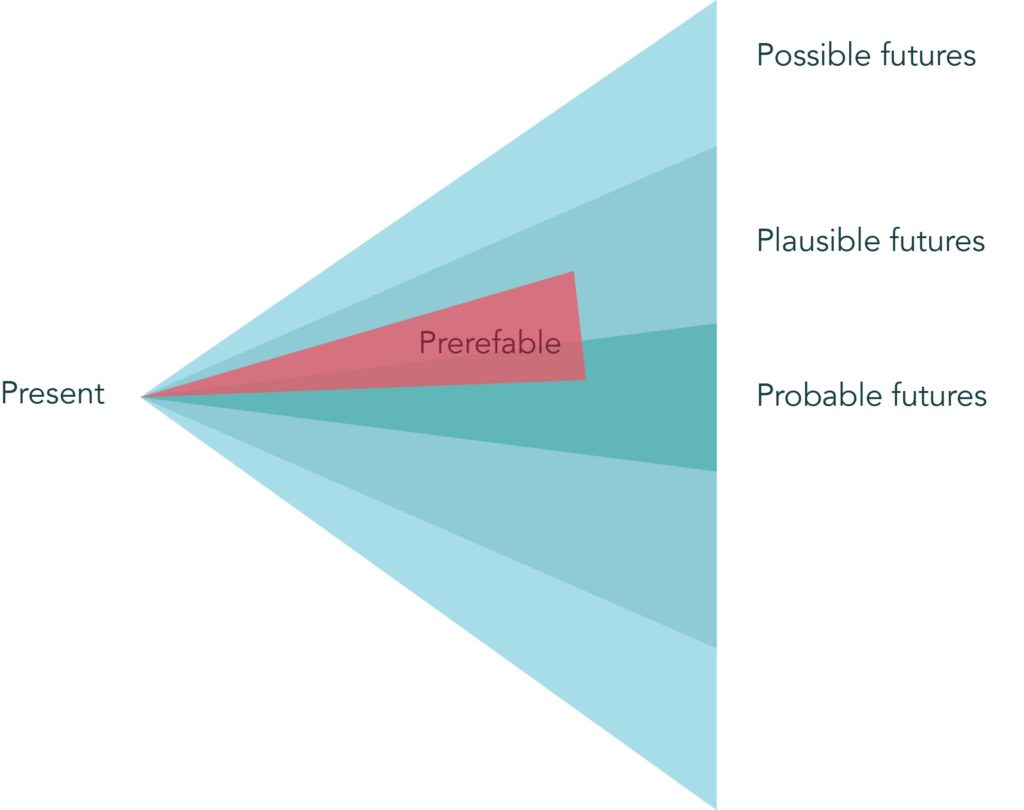

학교 과제를 수행하다가 Speculative Everything이란 책을 보게 되었다. 온갖 종류의 특이한 연구 내지는 아웃풋을 내는 사람들의 결과를 모아둔 책이었다. 아직 다 읽지는 않았지만 미래연구라는 것이 필요한 이유는 미래는 결정지어진 것이 아니기 때문에 어떤 종류로든 탄생될 수 있다. 그래서 디자인이라는 것이 이 책을 지은 Dunn & Raby 교수는 이를 speculative하는 툴로써, 미래를 실험할 수 있는 수단으로 사용할 수 있다는 것이다.

처음에 학교 과제를 받았을 때, 난 이게 무슨말인가 싶었다. 사실 내가 듣는 과목인 Integrated Innovation for Large-scale Problem 과정은 elective로써 정말 우연찮게 나는 그냥 라지스케일이니 ‘엔지니어링’적 관점에서 글로벌화 하는 과정을 다뤘겠구나 싶었다. syllabus를 제대로 읽지 않은 내 잘못이겟지만 우연인지 아닌지 가면 갈수록 내가 원하는 문제해결 능력에 접근하는 것 같았다. 지금까지 Wicked Problem을 배우고, 6 Pillar, System Matrix등을 배웠는데 거기서 막 뭔가 감이 오지는 않았는데 이번 과제를 수행하고 나서 딱 감이 왔다. 아, 결국 미래를 디자인 하라는 것이구나.

우리과가 디자인 스쿨도 아니고, 앞으로 디자인 관련된 일은 안할 것 같아서 생각도 안하고 있었는데 생각지도 못하게 디자인에 대한 공부와 실험에 대한 기회가 왔다. 나 역시도 디자인을 하나의 툴로써 내 생각을 드러내는 대에 사용하고자 하는 사람이다. 이를 직무로 연결하고 싶은 생각은 없다. 그런데 어려서부터 내가 쌓아온 감각은 상당히 부분적이었다. Color, 포토샵, 일러스트레이터, 백터, 플래시, 애니메이션, html5 등등.. 주로 웹기반 기술이지만 난 디자인이 좋았다. 아직도 고교시절 일러스트로 끄적이던 시간을 잊지 못한다. 재밌었고, 뭔가 나만의 세계관이 그려진다는 자체가 좋았다. 그런데 엔지니어로 일을 시작하고 나서는 거의 그럴 기회가 없었다. 디자인을 통한 작품이라. 그냥 개발만 잘하면 되지 왜 디자인을 신경쓰느냐 등등..

그러다가 와이프가 UX를 전공하고 나도 이에 대해서 아주 약간씩 알아가다 보니깐 디자인이 그냥 그림만 그린다고 해서 디자인이 아니더라. 그건 결국 하나의 프로세스였다. 마치 글을 쓰는 것처럼, 머릿속의 아이디어를 끄집어 낼 수 있는 하나의 프로세스. 그래서 여기에도 수 많은 방법론들이 존재했다. personae나 takeaways나 이런 것들. 주로 UX designer포폴에서 많이 볼 수 있는 것들. 내가 생각하는 뭐 와이어프레임을 포샵으로 옮겨서 슬라이싱 해다가 html코딩하고 그런게 아니었다. ㅎㅎ 세상이 많이 변해서 그런것일까? 내가 홈페이지 만들던 시절엔 (pe.kr이 존재하던 시절) 포샵 -> 드림위버(or 나모웹에디터/프론트페이지) 면 만사오케이였는데.

이야기가 살짝 샜는데 어쨌든 미국에서 배우는 방법론은 정말로 말 그대로 methodologies다. 기본적인 방법을 알고, 해보고, 케이스 스터디 하고, 나만의 것을 만들고. 일반적인 실험의 방법과 크게 다르지 않다. 그런데 그걸 디자인적으로 해석할 뿐이다. 그래서 이 speculative design이란 것이 크게 와닿았다. 미래를 디자인한다고? 왜 굳이? 하지만 난 몇 가지 부분에서 이것이 필요하다고 느낀다. 더 이상 남들과 똑같은 제품을 만드는 것은 성공의 가능성을 열어주지 못한다. 유라임을 개발할 때 정말 SNS의 펜시한 기능들을 죄다 가져다 붙이려고 했지만 그건 아무 의미도 없었다. 그냥 기존 소셜네트워킹 사이트를 만든 것 밖에 의미가 없었다. 나도 무언가 미래지향적인 새로운 것을 만들고자 하였는데 난 몇 가지 내 머릿속에 특히 엔지니어로써의 그 ‘툴’은 알고있지만 다른것은 몰랐으니 이건 너무나도 당연하게 결과물은 이게 뭔지 도통 알 수없는 상황이 된 것이다.

그래서 이 Speculative design이란게 내가 생각하는 그것과 절묘하게 일치한다고 생각이 들었다. 난 어쨌든간에 나만의 작품관이 존재했으면 좋겠다고 생각했다. 최근에 개발자로 활동하면서 내가 무언가 계속 삶에 허전함이 존재했다고 생각했는데, 그게 이거였다. 공부를 통해서 내가 부족한 것은 채워졌는데 어딘과 예전과 다르게 나만의 세계관이 없어졌다는 생각이 들었다. 중고등학교때 내가 홈페이지 만드는 것을 좋아했던 이유는 개인홈페이지를 통해서 나만의 그 디자인을 만들면서 꾸미는 것이 좋았었고 각각의 홈페이지마다 디자인에 대한 의미도 있었다. 웹디자인이란 하나의 매개체가 내게는 내가 생각하는 미래를 다루는 수단이었던 것이다.

이 책에서는 현재->미래 를 정의하는 방법론에 대해 초기에 서술하고 이에 대한 많은 사례들을 가져와서 다룬다. 가령 미래의 레스토랑을 보여주는 Lapin Kultar의 Solar Kitchen이란 것이 있다. 미래에는 boiling을 위해서 햇빛을 모아서 무언가를 끓여야 하는데, 이 레스토랑의 사람들은 햇빛이 있는 곳을 찾아서 popup restaurant을 열고, 햇빛을 반사시켜서 모아서 끓일 수 있는 안테나 같은 장비를 가지고 썬글라스를 끼고 요리를 한다. 컨셉은 화성에서의 레스토랑이었는데, 하나의 다가올 수 있는 미래를 재현해 낸 것이고 한편으론 앞으로의 식당의 미래를 생각해 볼 수 있는 시사점을 안기기도 했다.

Marti Guixe 라는 미래지향적 인테리어 디자이너는 다른건 몰라도 아래와 같은 케익을 디자인했다. 케익의 디자인 자체가 영양소를 대변한다. 마치 식품영양표 같은 것처럼 말이다. 그래서 사람들이 케익을 먹을 때 굳이 Nutrition facts를 안봐도 된다.

내가 가장 기괴하다고 생각했던 것은 Dougal Dixon의 After Man: A Zoology of the Future이다. 한글로 하면 미래동물 이야기라고 할까. 10만년 후, 500억년 후 등의 시간에 미래동물이 어떤 기후변화와 조건을 통해서 발전을 할지에 대해 일러스트와 함께 그려낸 책. 썩 내키는 상황은 아니라서 사진 대신 링크로 대신한다. 개인 취향에 따라 이런 것을 좋아하고 모으는 분도 계셔서 이런게 어쩌면 미래디자인의 하나의 효과가 아닐까. 그것이 긍정이던 부정이던 말이다.

책에서는 소설, 영화, 패션, 건축 등 다방면의 분야에서 speculative design이 나올 수 있다고 한다. 책에서도 언급되었던 블랙미러 또한 그렇다. 대부분의 에피소드가 상당히 creepy했는데, 아바타에 가수의 AI를 집어넣은 것이라던가, 온몸에 광고주의 마크를 두르고 있는 연예인이라던가, 가상의 아바타 레벨업을 위해 러닝을 하는 모습이라던가, DNA를 디지털 상으로 컨버팅 해서 만든 가상의 공간이라던가. 온갖 상상할 수 있는 것들을 가지고 영상으로 만든 이 블랙미러는 넷플릭스에서 센세이션 그 자체였으며 나 또한 꽤나 재미나게 봤던 기억이 쏠쏠하다.

결국 이런 모든 form들이 미래디자인으로써 쓰일 수 있다는 것이고, 난 그것에 동의한다. 사실 미래를 디자인하지 않는 이상 우리는 과거나 현재에 같혀살 수 밖에 없고 인류의 진보 또한 그만큼 퇴화될 수 밖에 없다. 인스타그램 같은 SNS가 우리 삶을 잠식했다고 해서 이게 언제까지가 지속될까? 프리미어리그나 챔스같은 스포츠는 언제까지나 전세계인의 이목을 사로잡을까? 우리가 의문을 가질 수 있는 것은 분야를 막론하고 참으로 다양하다.

최근에 나는 아기용 기저귀를 보면서 그런 의문을 가졌다. 하루에 20개씩 일회용 기저귀를 써댄다면 한달에 600개, 일년이면 6천개 이런 기저귀를 아이 하나당 사용한다면 지구는 쓰래기더미가 될 가능성이 매우 높다. 그리고 내가 검색해본 이에 대한 해결책은 친환경이라던가, 천기저귀라던가 그런 것들은 있지만 편의성이 떨어지거나 가격이 비싸거나 수요가 없거나 이런 것들이 많았다. 생각보다 이에 대해서 의문을 가진 사람은 적었다. 왜? 사람들은 바쁘니깐. 바뻐서 이런 생각을 가질 시간적 여유도 없고, 굳이 기저귀 잘 있는데 환경에 대해 생각할 시간도 없고. 나같아도 그럴 수도 있겠다 싶었다. 애 낳고 키우는게 얼마나 힘든데 신경쓸 여유가 있을까. 하지만 아이러니하게 그런 기저귀가 쌓인 미래가 우리 아이한테 주어지는 것이다.

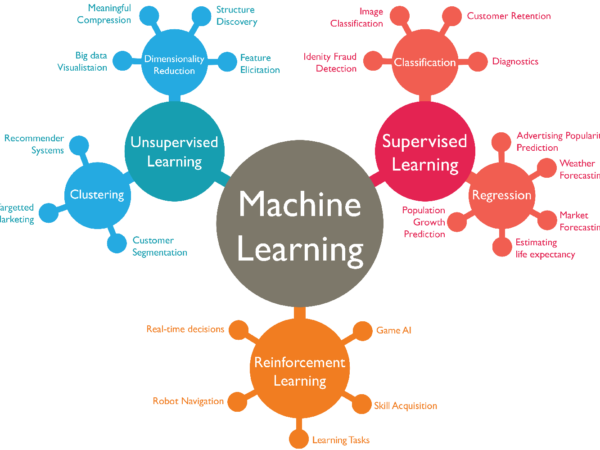

결국, 내 삶에 공백이 있다고 생각한 것은 호기심과 의문이었다. 그래서 나 스스로 창의적인 능력을 스스로 자제하고 있었을지도 모르겠다. 그저 남들이 생각해놓은 그 룰만을 따라갔다. 그래서 지쳤다. 새로운 공부를 하는 것은 좋지만, 나만의 그것이 없었다. 그래서 난 이 speculative design을 보고 무릎을 딱 친 것이다. 이게 내가 그동안 부족했던 것이구나. 이걸 계기로 내가 다시 설 수 있겠구나 라고 말이다. 그간 나는 데이터와 시각화를 통해 다른 시각을 낼 수 있는 방법에 대해서 생각했었는데 이를 유라임 외에 어떻게 더 만들고 나아가야 할지에 대해 감을 잡을 수 없었다. 사람이 더 모이고 전문가가 있어야겠다 싶었는데, 그런 전문가가 있을까? 하지만 어쩌면, 나는 futurist를 위한 플랫폼을 만들고 있었는지도 모르겠다는 생각이다. 유라임은 지금의 기술로는 만들기 힘든 것이다. 이미 좀 공상과학적이다. 내 데이터를 분석해서 미래를 예측해준다는 것인데, 이건 사실 누구나 품는 AI를 통한 꿈이 아닐까? 난 데이터가 충분하면 가능하다고 보았고, 실제로 통계학적이나 AI를 기반으로 봤을 때 예측해주는 것이 불가능한 것만은 아니라고 생각했다.

그런데 왜 다른사람들은 시도를 하지 않을까? 난 이게 AI가 잘못된 방향으로 흘러가서 그렇다고 본다. 넷플릭스의 소셜딜레마를 보면 SNS사이트들이 사람의 ‘관계’를 자극해서 지속적인 유입을 유도하고, 이를 통해 광고로 수익화하고, 그렇게 해서 공룡이 된 회사들이 많다. 페북, 핀터레스트, 링크드인, 인스타그램 등.. 우리가 알게모르게 지배당하고 있는 것이다. 살다보면 과거에 인연이 있던 사람의 소식이 궁금해지는 경우도 있다. 예전에 아이러브스쿨이 처음 나왔을 때 동창을 찾아준다는 의미에서 인터넷의 ‘긍정적’ 효과에 대해서 많은 사람들이 논하곤 했다. 마찬가지로, 사람을 필두로 해서 인터넷이 편의를 제공해 준다면, 그걸 거부할 사람이 어디에 있겠는가. 하지만 이를 미끼로 해서 광고상품을 판다면, 그것도 사용자는 눈치채지 못하게 말이다. 물론 기업체들도 먹고 살아야겠지만, 우린 그저 광고의 노예가 될 뿐이다. 요즘에 티비도 다 그렇다. PPL이 가득한 예능이나 시사 프로그램을 보면 꼭 끝나고 홈쇼핑에 그 상품이 나온다. 이미 미디어는 유튜브를 필두로 온디멘드 시장이 가득하고, 사용자 맞춤형 채널이 가득하고, 거기서 기업체들은 사용자 맞춤 광고를 토대로 수익을 추구한다.

유토피아와 디스토피아라는 것이 책에 나온다. 우리가 상상할 수 있는 최대한의 긍정적인 미래와, 최대한의 부정적인(암울한) 미래. 소셜 딜레마는 SNS를 통한 디스토피아를 잘 나타내준 하나의 다큐라고 볼 수 있다. 어느 하나도 우리가 쉽게 예측은 할 수 없겠지만, 미디어라는 수단을 통해 우리는 디스토피아를 잠시나마 볼 수 있었다. 그게 바로 speculative design이 주는 의미라는 것이다. 왜 실험적인 디자이너들이 일반인들의 시각에서 이해할 수 없는 행동을 하는지 말이다.

여러 부분에서 나는 데이터를 다루는 엔지니어로써, AI와 데이터에 미래가 있다고 믿는 주의로써 나는 실험적인 행동을 해봐야 한다는 것을 절실하게 느꼈다. 아무리 관련 기술을 공부한다 한들 이건 마치 뜬구름 잡는 식의 행동밖에 되지 않는다. 많은 AI관련 기업체들이 너도 나도 사용자에 맞춘, 적합한, 사용자의 미래를 예측한 프로덕트를 만든다고 한다. 나도 정말로 그랬으면 좋겠다. 하지만 아직도 나는 기업들이 AI를 사용하는 그것이 긍정적인지 부정적인지 모르겠다. 그래서 나는, 기술보다는 시사점이 꼭 필요하다고 느낀다. 그게 어쩌면 AI가 창출할 수 있는 편향이라던가, 기업에서 이윤만을 바라보고 만드는 AI라던가, 그것을 피할 수 있는 방법이라고 생각한다. 그래서 난 계속해서 실험을 통해 유라임에 들어가는 AI가 정말 유토피안적이었으면 좋겠다는 생각을 한다. (그 실험은 앞으로 내 새 도메인인 visualise.ai에서 계속될 것이다. )