날씨는 추울대로 추워지고, 눈코뜰 새 없이 바뻤지만 결국 그 날이 왔다. 2014년의 마지막 달, 12월.

시험기간이기도 하고, 어플라이도 끝났고, 해서 약간의 여유와 함께, 2014년을 정리하는 차원에서 글을 쓴다. (물론 매년 쓰는 20대의 발걸음은 추후 🙂 )

GRE와 TOEFL, IELTS, PTE

정말 숨가쁘게 달려온 한 해였다. 1월 2일, GRE학원을 끊고 정말 어려운 문제들을 풀어나가면서 나름대로 성적을 끌어올렸지만 결론적으론 목표 점수를 얻지 못했다. 3월,4월,6월,8월,9월 총 5번의 시험을 봤는데 어떻게 된게 처음 시험의 스코어가 가장 잘 나오고, 나머지 점수의 버벌은 비슷비슷했다. GRE를 한다고 투자한 시간과, 돈과, 정신 등을 합하면 매우 아쉽다. 물론 내가 그렇게 공부를 좋아하는 놈은 아니었지만, 학원만 P학원 PJ학원 H학원 세 군데를 다니고 수십번의 첨삭, 시험을 다섯번이면.. 게다가 오고가는 차비며, 하루에 꼭 한 잔씩 먹었던 커피며, 외식비며 들어가는 돈 상당히 많더라. 투자가 있었음에도 성적을 내지 못한 것이란..

그렇게 어쨌든 일년 최대 Maximum 5번을 보고 나니 9월이다. 추석도, 설날도 없이 보내고 끌로이와 제대로 한번 놀지도 못했다. 여름방학은 지난 겨울방학과 마찬가지로 강남을 오고가며, 집에서는 과제를 하며 보냈다. 중간중간 했던 다이어트는 도루묵이 되었고, 카톡도 페이스북도 점차 끊게 되었다. 요즘의 유일한 내 놀이터인 인스타그램까지도 당시에는 끊었다.

그렇게 하다보니 남는게 가족과 끌로이밖에 없더라. 그렇게 사람만나는거 좋아하는 나인데, 올해 약속잡은 횟수는 손에 꼽을 것 같다. 2013년만 해도 족히 100번은 약속을 잡은 것 같은데, 올해는 스무번이다. 물론 이마저도 많긴 하지만, 내 나름대로는 최소화 한 셈이다. 한달 평균 두 번이니깐 결국 공부를 하는 자세가 내 술약속에 대한 버릇을 없애준 셈이다. 횟수만 줄어든 것이 아니라, 다음날 지장있을 정도로 술을 먹은 것이 많이 줄었다. 참, 대 단 하 다.

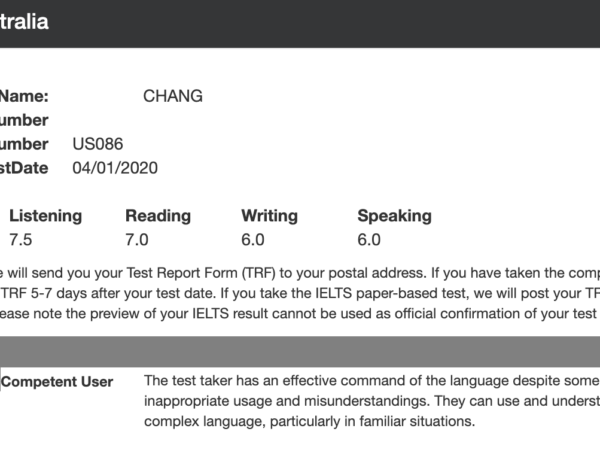

한편으론 토플을 따야 해서 학원을 다녔는데 이게 왠걸, 학원을 안다녔을 때보다 더 떨어지는게 아닌가.. 바쁜 학과일정을 쪼개서 새벽종합반을 들었는데도 결국 올해의 마지막 토플조차 제대로 나오지 않았다. 그 와중에 IELTS라는 시험도 보고, 이번주 주말엔 심지어 PTE라는 시험까지 본다. 그래도 성적은 나오지 않는다. 다 내 노력 탓이고, 내가 시간활용을 제대로 하지 못함 때문이다.

결론적으론 IBT 80, GRE v147/q161/3.0 이라는 아주 soso한 성적으로 마무리지었다. 개당 총 5번씩 시험을 보았고, 들인 시간과 돈이 너무나도 많다는 판단과 함께. 웃기게도, 푼 문제는 많은데 성적은 오르지 않는다. GRE의 빅북이나 파워프렙 문제들은 거의 다 기억나고, 답까지 안다.(-_-) 토플은 정규반 두달과정을 두번이나 다녀서 그런지, 선생님 스타일 자체를 알게되어 버렸다. 커리큘럼도 내가 다 행했던 것들이니 참..

아마 GRE는 모르겠고, 토플은 내년에도 또 도전을 할 것 같다. 결국 100이라는 마지노선을 넘는다는 자체는, 지금의 내 실력을 그 만큼 끌어올린다는 얘기이고, 그 만큼 쉽게 내 능력에 대해 증명할 수 있으니 말이다.

CV, Profile, Portfolio, Contact

9월 이후, 결국 나오지 못한 GRE 성적에 잠시 절망하다가 가까스로 미뤄왔던 J쌤과의 유학준비과정을 시작했고, 성적이 배제된 상황에서 내게 남는 것은 결국 교수 contact밖에 없다는 판단 하에 열심히 CV와 포폴 자료를 만들었다. 그리고 처음으로 Lab Searching을 했다. 수 많은 학교중에 내가 가고싶은, 갈 만한 Lab들. 처음에는 전혀 감이 잡히지 않았지만, 나중에 갈수록 내가 재밌고, 즐길 수 있는 부분이 뚜렷해졌다. 그때는 약간 명확하지는 않아서 computer-mediate collaboration정도로 키워드를 잡고 시작한 것 같다.

성적은 크게 중요하지 않았다. 내 GPA는 upper 3.5/4.5. 복학 당시 2.8이었으니, 정말 올리느라 힘들긴 했다.. (그러면서 사뭇 아쉽기도 하다.) 어차피 공부란 공부일 뿐. 학교생활을 하면서 내게 추가적인 어학성적을 요하는 자체가 사실 쉽지가 않다. 뭔가 나는 시험에 매우 약하고, 수업에 매우 약하다. 꾸준한 공부를 잘 하지 못한다. 사실 그도 그럴 것이 나는 내가 좋아하는 것만 하려고 하니깐..

때문에 이미 성적은 최대한 내가 올릴 수 있는 부분만 집중하기로 하였고, CV와 포폴에 집중했다. CV는 약 한달에 거쳐 다듬었고 동시에 포폴용 홈피를 만들었다. 기존의 MatthewLAB을 반응형 웹을 적용해서 one-page로 만들고, 시각적인 효과를 추가했다. 일단 틀은 잡았고, 어느정도 Intro한 컨텐츠는 삽입했지만 아직도 Portfolio에 대한 정리는 부족하긴 하다. Source Code의 경우에는 GitLab서버를 하나 만들어서 기존 커밋을 옮겨서 쭉 정리하고 Readme.md를 새로 만들었다.

내 나름대로 워드에 포폴을 정리하니 2008년부터 한 작업이 약 50장이 나오더라.. 그간 한 작업을 보니 참 눈물의 세월도 많았고(사업실패, 병특 초창기), 그러면서 나는 성장해 갔고(여의도 시절, 대회수상), 내가 하고싶은것을 찾아나갔다(학부시절). 어찌보면 이 블로그는 그 역사를 함께해왔다. 그래서일까, 이곳에 지금의 내 작업을 정리하는 자체가 사뭇 낮설지 않다. 약 40여개에 달하는 프로젝트를 정리하는데 가장 애를 먹었던 것 같다.

그런 과정을 잘 녹여서 약 50장의 Profile PPT파일을 만들었다. 내가 가장 자신있는 키노트 제작과 디자인을 극대화하여 나의 20대를 녹여내려갔다. 정말 올해들어 가장 재밌던 일이었다. 물론 키노트 자체를 꾸미는 것도 재밌지만, 막연하게 흘러간 대로 살았다 생각한 내 삶이 보기보다는 짜임새 있고 기초가 있다는 자체가 뿌듯했다. 물론, 프로페셔널에 집중한 나머지 인문학적인 삶, 예를 들어 음악이나 나의 사회성, 취미나 여행 등을 녹아내리지 못한 부분이 사뭇 아쉽지만 이 부분은 충분히 웹사이트에서 제공할 수 있다 판단했다.

그렇게 18개의 학교와 교수를 찾고, 메일을 보냈다. 그 결과, 총 다섯 개의 응답이 왔고 이 중 한군데는 반응을 보이며 어플라이 전에 인터뷰까지 봤다. 데이터베이스 관련 랩인데, 약간 HCI쪽과 응용을 해서 최신의 빠른 트랜디한 DB 인덱싱과 이에 따른 자료구조의 재설계, 그리고 이에 상응하는 UI/UX의 재 창출을 목표로 하는 것 같다. 허나 주된 초점은 DB고, 인터뷰에서 나는 나의 HCI적인 능력을 어필하고 싶었으나 대부분의 관심사가 그쪽이더라. 때문에 그쪽으로 조금 자료를 찾아보면서 조금씩 익혔다.

결국 이 모든 컨텍을 위한 과정은 28년의 나의 삶을 정리하기엔 정말로 충분했다. 그리고 보다 더 체계화된 뼈대를 세워서, 앞으로 내가 나아가야 할 길을 정립하는 데에 더 큰 도움이 되었다. 사업을 하고, 웹디자인을 하다가 자바개발을 하고, 그러다 어쩌다 풀스택 개발을 하게 되고, HCI에 관심을 가지게 되었는지.. 이런 부분이 충분히 일목요연하게 정리가 되는 그런 충분히 투자할 가치있는 시간이었다.

Statement of Purpose

10월 말부터 SOP작성에 들어갔다. 이미 컨텍자료를 정리하면서 어느정도 뼈대는 세운 상황이라 초안 자체는 몇시간 만에 써내려갔다. 순서는 아래와 같다.

- 20년 웹개발을 하며 느낀 나의 관심사로 관심 유도

- 학업에서의 나의 연구초점

- 학업연구의 결과(사실 연구랄껀 없지만 개별 수행 프로젝트 위주로 씀)

- 프로페셔널에서 나의 주요 관심사

- 위 두 과정이 어떻게 지금의 내 관심사로 이어지는가.

- 이 학교의 미션과 나의 매칭

- 교수언급1,2 + 내가 수행하고 싶은 연구 약간 추상적이면서 구체적으로 나열

- 교수언급3 + 내가 수행하고 싶은 연구 약간 추상적이면서 구체적으로 나열

- 연구를 마치고 하고픈일

일단 뼈대는 이렇게 잡고 서론과 약간의 뉘앙스를 바꿔가며 총 5개의 버전을 교정받았다. 첫 초안이 수십번 정도 교정이 필요했었지, 나중에는 거의 한번에 교정을 받았다. 묘하게도 후배들 취준 과정과 겹쳐서 그친구들이 자소서 쓰는 것과 자꾸 SOP가 비교되더라. (뭔가 비슷해..) 오랜기간 블로깅을 해왔지만, 정말 솔직히 쓰기 힘들었다. 외국인을 대상으로 하는 것이니 말이다.

사실 SOP가 가장 중요한 것은 교수의 Fit이 나와 맞는가이다. 그게 나는 가장 힘들었다. 그런데 하면서 나름 노하우도 알아서 나중에 가서는 꽤나 수월하게 조사했던 것 같다. 지난주 주말에는 무려 5개의 학교를 조사했으니.. 최소 교수의 연구분야와 최근 수행중인 논문&플젝을 보는 것은 너무나도 중요하다. 난 그게 없으면 SOP는 뭐랄까.. 영혼없는 SOP랄까, 결국 누가 대리해서 내 인생 그냥 정리해준것과 다른게 무엇인가 싶다. 즉, CV와 별반 차이가 없겠지..

Letters of Recommendation(추천서)

추천서 또한 힘든 과정 중 하나였다. 다행히 올 초에 책을 출판한 것이 좋은 요소로 작용했다. 책이 나오자마자 교수님 세분정도를 찾아뵈며 책을 선물했다. 본래 친했던 학과장님의 경우엔 내 책에도 Cited하며, 교수님께 감사의 표현을 몇 년간 지속해와서 해당 교수님의 경우에는 내가 지원할 학교를 거의 다 써주셨다. 마찬가지로, DB쪽 연구소의 우리과의 오랜 교수님께서도 흔쾌히 대부분의 학교를 써주셨고, 현재 연구년으로 미국에 계신 교수님께도 메일을 드리니 그분께서도 정말 잘 써주셨다.

문제는 내가 지원할 학교가 약 18개 정도 되서 약 두분 정도가 더 필요한 상황이었다. 올 초에 책을 드린 교수님 한분을 찾아뵙자, 1학기 초반에는 바로바로 써주실 것처럼 하셨다가 2학기가 되니 2015년 1월에 오라고(…) Give up. 제작년부터 인사드렸던 다른 한 교수님께 찾아가니 작성을 허락하셨으나, 약간 나에 대한 확신이 없으셨다. (사업을 하지 왜 유학을 가는가에 대해서) 때문에 몇 번을 찾아뵙고 영어 인터뷰와 여러 이야기 끝에 몇 장을 받을 수 있었다. 그렇게 함에도 부족함이 있어서 염치없이 앞에 세 분의 교수님께 추가로 요청드리고, 최근에 부임하신 교수님께 원서마감 일주일 전에 찾아뵈서 상황을 설명드리고 가까스로 받을 수 있었다.

약간 남아있기는 하지만 그래도 정말 감사하게도 총 다섯분의 교수님을 통해 추천서를 받을 수 있었다. 추천서를 받을때 가장 중요한 것은 무엇보다 유학에 대한 확신을 알려드리고, 나를 좋게 봐주신 교수님께 찾아가는 것이 중요한 것 같다. 그리고 지속적으로 추천서에 대해 remind 해드리고.. 정말 사회에서도 사람들을 많이 다뤄봤지만, 교수님들은 급이 다르다. (사실 이렇게 글 쓰는 자체도 매우 조심스럽다.)

Transcript,Certification of Degree보내기

이 와중에 내가 전혀 신경 안쓰고 있던 것이 성적표와 학위예정서 보내기. 학교에 seal된 성적표가 있는 것은 알았지만, 무려 원서접수 2주일을 남겨두고 알아가지고는.. 부랴부랴 성적표와 학위예정서를 영문으로 뽑고, SEAL을 했더니만 보니깐 성적표에 석차가 기재되어 있어서 20장을 받은걸 다시 받고, 또 보니깐 학교마다 요구사항이 달라서(어느 학교는 보내지말라, 어느 학교는 성적표 2장, 어느 학교는 국문도 보내라..) 다시 정리해다가 Kinkos에 가서 DHL 대행으로 보냈다. 다행히 한 3일만에 가더라.

그런데 추가로 보내야 할 것이 있어서 이번에는 집에서 가까운 여의도 DHL로 가니 주소만 뽑아왔더니 알아서 작성해주고, 지금은 또 유학서류에 한해서 19,800원에 할인까지 해준다. 와.. 킨코스에서는 내가 수기로 다 작성하는데 7개학교 한시간 걸리고 개당 34,000원씩 냈는데.. (주륵)

Apply

두 달간 열심히 SOP를 준비하고 드디어 12월, 어플라이 과정에 왔다. 이미 계정은 SOP항목을 보느라 다 만들어뒀고, 작성만 하면 되었다. 학교는 일단 16개로 추렸다. TOP이 8개, 10~20위권이 5개, 20~30위권이 2개, 그리고 40위권이 1개. 마음같아서야 40,50위권도 막 쓰고 싶었으나 데드라인이 보통 그런 경우는 3~5월인지라 쓰지 않았다. 일단 나의 경우는 재수는 죽어도 하기 싫었고, 무조건 간다는 생각으로 추렸다. TOP은 거의 PhD in CS이고 나머지는 대부분 MS in CS로 썼다. 전략이야 뻔하다. 좋은학교 가서 펀딩받아 박사 하면 그만큼 좋은 경우도 없을 것이고, 석사로 가면 2년간 공부 조금 더 하고 Professional하게 나가고 싶다.(즉 취업)

학교마다 요구하는 것은 약간씩 다르지만, 별반 다를 건 없다. 위의 문서들과 Degree+Transcript+GRE+TOEFL 정도의 스캔본을 요구하고 CV, SOP, 그리고 UCB같은데는 Personal Statement를 따로 요구한다. 조지아텍과 MIT는 SOP를 올리지 않고 Text폼에다가 직접 작성하는 방식이었다. 몇몇 학교는 지금까지 들은 과정을 다 쓰게 했다. 심지어 TAMU의 경우는 초,중등 과정을 1년단위로 쓰고 미국 학위와 어떻게 매칭되는지까지 쓰란다(…) UIUC의 경우는 재정증명서와 부모 동의서 등을 요구했다. 아마 DS-2019비자에 대한 준비서류인 것 같은데, 타 학교들도 만약 Admission이 오면 요구를 하겠지..

또한, 지금까지도 Ohio State Univ의 경우는 추천서 링크가 교수들에게 가지 않는다. 몇 개 학교에 따라서 추천서가 자동으로 가는게 있고 아닌게 있던데.. 꼭 확인이 필요할 것 같다.

느낀것

그래, 이렇게 길고 긴 과정을 나는 보냈다. 그리고 끝없이 내게 물었다. 내가 진짜 왜 연구를 해야하는가? 내가 왜 공부를 해야하는가? 에 대해서. 내 결론은 이렇다. 공부는 필요하다. 왜? 자만하지 않기 위해서. 스무살 때, 사업 실패의 주요 원인은 내 실력 부족이었고, 나는 이를 극복하기 위해 실무에서 열심히 일했다. 학부에서 나는 물론 나이도 있었지만 대부분의 프로젝트 작품은 실무적이었고, 다른 학부생에 비해서는 많이 두드러진 퀄리티를 낸 것 같다. 하지만 이것 때문에 나는 자만했다. 2011년부터 설계중인 프로젝트가 있었는데, 당장이라도 만들고 싶었다. 하지만 참았다. 올 한해를 참으며, 솔직히 공부하고 싶은거 정말 많았다. 스칼라, docker, openstack, GAE, 하둡, 맵리듀스, R 등.. 그런데 올해엔 정말 다 접었다. 회사 프로젝트도 양해를 구하고 1년이나 미뤘다. 물론 내가 GRE를 질질 끌어서 그런 것도 있지만, 사실 내 목적은 “내가 하고싶은 공부를 참아가면서 이 과정을 굳이 해야하나?” 라는 질문의 답을 찾기 위해서였다.

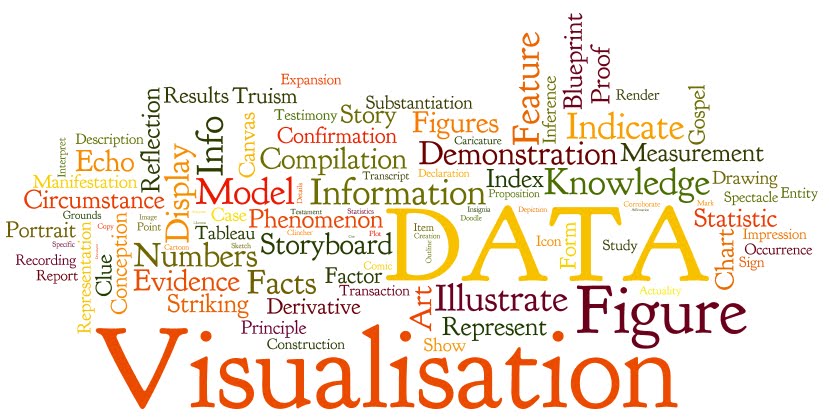

그리고 12개월이 지난 지금, 나는 확실히 답할 수 있게 되었다. 필요한 과정이었다. 그리고, 나는 필요 이상으로 해왔다. 그 필요 이상이라는 것은, 그간의 나의 삶을 정리하기에는 정말 좋은 시간이었고 앞으로의 미래의 뼈대를 갖춰 나가는 데에도 정말 긍국적으로 엄청난 역할을 했다고 확신한다. 작년, 제작년만 해도 막연히 HCI를 하고싶다는 정도만 생각했지, 구체적인 부분은 생각치 않았다. 하지만 지금은, Cognitive Computing, Human-Centered Computing, Adaptive Indexing, Information Visualization 이라는 나를 이루는 주 축을 잡았고 이에 대한 시너지를 생각했다. 심지어 구체적으로 내가 논문이나 실적을 내고싶은 컨퍼런스나 저널까지 생겼다.

그리고 무엇보다, 이미 내가 생각하고 있는 것을 하고있는 사람들을 많이 봤다. 세상은 넓구나 라는 것을 다시금 생각하고, 겸손하게 됬다. 결국 이런 과정이 필요하지 않을까? 이를 모르고 만약 무턱대고 내가 사업을 했다면, 정말 뻔하게도 망했을 것인데 말이다. 자신은 있지만, 오만이고 나에 대한 과신이라는 것을 나는 알지 않던가.

한편으로는 공부에 대해 생각했다. 공부가 정말, 내가 하고싶은 것을 나 스스로 한다면 재밌겠구나, 그리고 충분한 시간과 교육이 주어진다면 말이다. 여유를 가지고 싶었다. 학교에서의 그 짜여진 시간에 의한 촉박한 시간의 매일같이 공부로 밤샘하고.. 그런 것이 아니라 진정 내가 추구하는 방향을 찾아가는, 그런 공부의 과정 말이다. 솔직히 사람이라면 누구나 시간에 대한 패턴이 있기 나름인데, 이를 학기로 나눈다는 자체가 사실 이해가 잘 가지 않는다.

그래, 그래서 결론은 그거다. 공부는 재밌는 것 같다. 그리고 나, 2014년 정말 고생하긴 했다. 결과를 떠나서 나는, 후회없이 준비했고 후회없이 어플라이 했다. 이제 기도하고 나의 운명이 어느 부분과 이어질지, 그것은 하느님께서만 아시겠지. 나는 그저, 조용히 기도를 드릴 뿐이다. 그리고 무엇보다, 힘든 이 과정을 함께하고(심지어 지알이도 함께 공부하고) 지켜봐준 끌로이에게 너무나 고맙다. 좋은 결과와 함께 미국에서 즐거운 신혼을 보냈으면 하는 마음에서 🙂